NOS ARTICLES

- Fragment de lutte

|

La répression ne se mesure pas qu’en hématomes ou en jours d’arrêt. En invisibilisant les traumatismes psychiques, l’État semble miser sur l'epuisement silencieux des luttes et de celleux qui la portent. Sarah nous invite à une réflexion autour de l'épuisement psychologique dans ce premier fragment de luttte.

- Décryptage

|

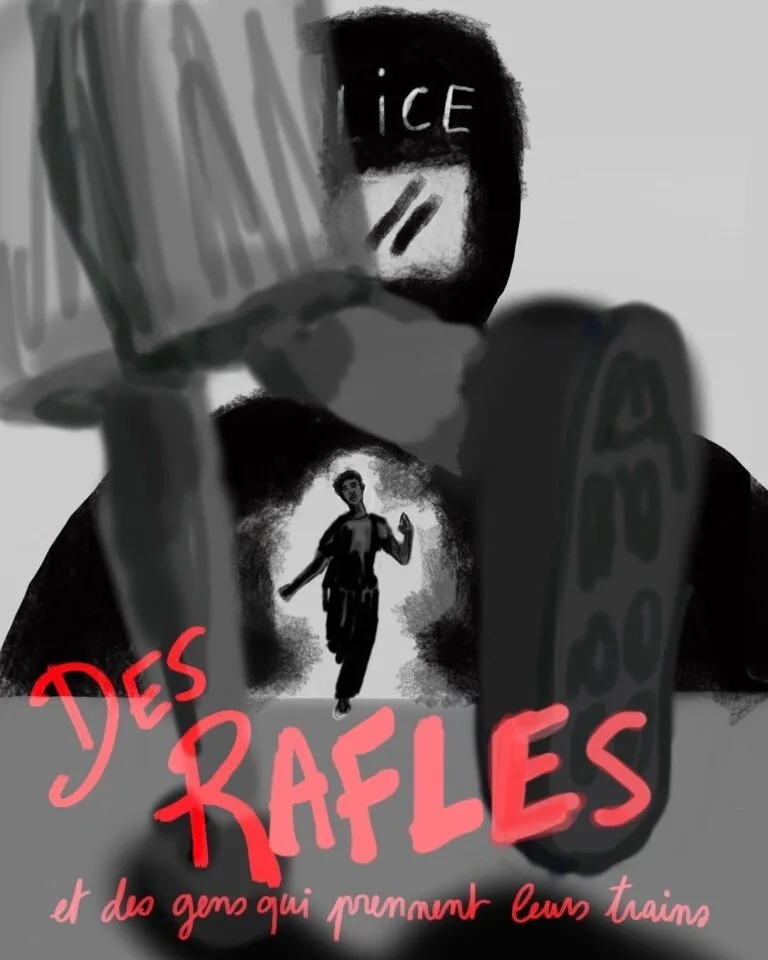

Le 12 juin, veille de la journée mondiale des réfugiées, Retailleau lançait une opération nationale de contrôle des flux pour lutter contre "l'immigration clandestine" avec la complicité de la gauche et des mairies écolos.

- Reportage

|

Le 11 octobre, environ 400 militant·es ont mené une action de désobéissance civile à Charleroi sur le site d’Industeel, filiale d’ArcelorMittal accusée d’avoir fourni de l’acier à l’armée israélienne. Avec le soutien des travailleur·euses, l’action a bloqué la production sans arrestations, marquant une étape de plus dans la lutte contre la complicité industrielle avec le génocide en Palestine.

- Fragment de lutte

|

La répression ne se mesure pas qu’en hématomes ou en jours d’arrêt. En invisibilisant les traumatismes psychiques, l’État semble miser sur l'epuisement silencieux des luttes et de celleux qui la portent. Sarah nous invite à une réflexion autour de l'épuisement psychologique dans ce premier fragment de luttte.

- Décryptage

|

La justice est un outil précieux dans les luttes écologiques : elle permet des victoires d’étapes, de gagner du temps et de donner de la visibilité. Mais son impact varie selon la nature des revendications et les personnes qui les portent, car elle reflète aussi les biais discriminatoires de la société, comme le racisme ou le classisme. Son cadre reste incertain et souvent limité, comme l’illustrent les rebondissements autour de la lutte contre l’A69. Bref, la voie judiciaire ne doit pas être une fin en soi et doit s’accompagner d’autres formes de mobilisation.

- Edito

|

La conférence de Paul Watson à la Fête de l'Huma a, sans surprise, été perturbée par des militant.es. "Tout le monde déteste Paul Watson" ou encore "Siamo tutti antifascisti" ont été scandés malgré l'intervention virulente de la sécurité.

En face de nombreuses personnes semblaient ne pas savoir pourquoi des militant.es se mobilisaient et ne pas avoir eu vent des polémiques qui entourent Paul Watson.