Le monde du travail se fait bousculer par les questions écologiques, comme en témoignent les nombreuses trajectoires « déviantes » de bifurqueur.euses ou déserteur.euses. Ces surdiplômé.es en quête de sens qui quittent leurs postes prestigieux et leurs salaires élevés bénéficient d’attention et de crédit au sein de certaines sphères. Ce phénomène reflète-t-il une société en mutation qui tente de s’extraire du capitalisme ? Ou bien sommes-nous en train d’assister à un tour de force du système, capable de rebondir sur les critiques qui lui sont faites ?

« Le capitalisme pourrait tirer profit de ces trajectoires personnelles pour modifier le cadre du travail et faire tomber brique par brique tous les dispositifs de protection sociale et de solidarité. »

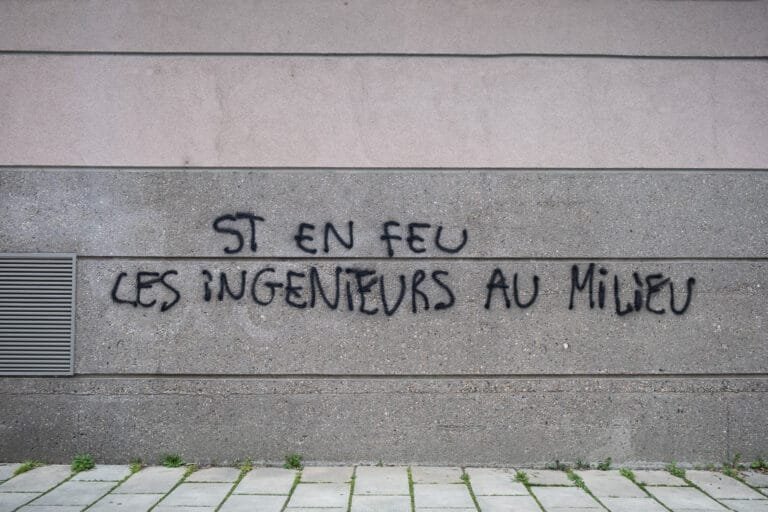

Photo : Aurèle Castellane | @broth_earth

Bifurquer professionnellement, ou déguiser le capitalisme

En 2022, des étudiant.es d’AgroParisTech défrayaient la chronique lors de la remise de leur diplôme en appelant à « déserter » leurs « métiers destructeurs » [1]. Depuis, la question de la désertion professionnelle semble s’être propagée chez les 25-35 ans, fortement diplômé.es, et conscient.es des enjeux écologiques. Mais ce phénomène intéresse au-delà des sphères écologistes. Des médias de tous bords s’y sont par exemple penchés, interviewant étudiant.es ou parents, et analysant ces bifurcations tantôt d’un bon œil, tantôt avec scepticisme ou dédain.

D’un point de vue militant, renoncer au capital économique et au crédit social que promettent des métiers haut placés au nom de la lutte contre la destruction du vivant et des communs peut paraître inspirant. D’autant plus quand elle est légitimée par un discours d’écoute de soi et de bien-être des personnes qui désertent. Mais au-delà des trajectoires personnelles, cela reste un phénomène qui nécessite un regard critique, d’autant plus quand il s’auto-présente comme une sortie du capitalisme.

Anne Humbert, ingénieure touchée de près par la bifurcation professionnelle et autrice de l’ouvrage Tout plaquer [2], intègre ce phénomène dans le contexte économique et social du monde de l’entreprise. Elle y pointe notamment les risques d’impact sur la sécurité de l’emploi et de précarisation des contrats. « Les désertions individuelles permettent aux entreprises de substituer des contrats commerciaux aux contrats de travail » et « également une baisse généralisée des salaires ». En effet, les questions de salaire, de retraite et de protection sociale sont bien souvent éclipsées par la quête de sens, et le CDI fait même figure de repoussoir.

« Une fois que plus personne n’aura eu une carrière continue, que plus personne n’aura droit à une retraite, que plus personne n’aura droit au chômage, que plus personne ne sera au CDI, qui défendra le CDI ? Qui défendra les systèmes des retraites ou du chômage ? »

La question est posée et donne une idée de comment le capitalisme pourrait tirer profit de ces trajectoires personnelles pour modifier le cadre du travail et faire tomber brique par brique tous les dispositifs de protection sociale et de solidarité.

Photo : Aurèle Castellane | @broth_earth

Anne Humbert évoque aussi la façon dont le marché s’est saisi des périodes de transition professionnelle qui suivent une bifurcation. « Les désertions permettent aussi de vendre des formations pour adultes en reconversion. Ces formations additionnelles sont souvent coûteuses ». La période de quête de sens, rimant parfois avec errance professionnelle, est fortement marchandisée et reste donc fortement intégrée dans une logique capitaliste.

« L’élite produit un problème, l’alter-élite nous vend la solution » : en 1999, Luc Boltanski et Ève Chiapello écrivaient Le nouvel esprit du capitalisme [3], un ouvrage éclairant et fondateur sur la façon dont le capitalisme est capable d’ingérer et de s’approprier les critiques qui lui sont faites pour se transformer et continuer à se développer. L’analyse d’Anne Humbert et le prisme de la désertion professionnelle met ce constat au goût du jour.

Photo : Aurèle Castellane | @broth_earth

La bifurcation n’est pas une fabrique politique

Les milieux dont sont issus les déserteur.euses – « grandes écoles », cabinets de conseil et autres repaires de jeunes cadres dynamiques – sont des milieux souvent peu politisés. On y parle peu de syndicats, de blocus ou de grève et la vie politique y est souvent occultée par la vie étudiante ou par l’esprit corporate. Compte tenu de ce point de départ, on comprend bien que la bifurcation professionnelle ne s’allie pas automatiquement avec une politisation franche, éclairée et radicale. D’autant plus que dans une société où l’on entend souvent dire que tout est politique, il est aisé de faire passer des récits de bifurcation pour des gestes politiques forts et radicaux. Pourtant, ça ne sont souvent que des actes individuels, inaccessibles à celleux qui ne sont pas cadres et qui n’ont pas les éléments sécurisants pour se lancer. L’image que cela renvoie est plus celle d’un privilège de classe sociale plutôt qu’une voie émancipatrice universelle.

Le parti politique Equinoxe, « le premier parti dans un monde fini », fondé en 2021 autour de jeunes actif.ves adhérant à la vision de J.M. Jancovici, vient confirmer une politisation au mieux maladroite. Si ce parti ne prétend pas incarner la voix de tous les bifurqueur.euses, il donne l’aperçu du projet politique que ces dernier.es peuvent défendre.

« Équinoxe revendique la pertinence de ses idées, et non une étiquette politique. Nous ne nous réclamons ni de la droite ni de la gauche » [4]

Ce positionnement qu’iels assument et justifient par le fait que « presque personne n’a la même définition de la droite et de la gauche » est symptomatique d’une culture politique et militante déconnectée de la nécessaire lutte contre les projets politiques racistes et réactionnaires que portent la droite et l’extrême-droite.

Ce non-positionnement leur permet de naviguer librement entre les lignes. En prônant par exemple sur leur compte Instagram « une écologie résolument radicale » en mettant pourtant en avant l’écologie des petits gestes [5] ou en entretenant une position ambiguë sur la radicalité et la violence dans les luttes, des termes qu’iels utilisent sans les définir.

« La seule vraie limite à la radicalité est celle de la violence – le plus souvent qualifiée de « légitime » par ceux qui en sont les auteurs. […] La question de fond est de savoir ce que l’on respecte chez celui que l’on combat. Le sens de la mesure nous pousse à croire que nous gagnons à faire avec l’autre – fut-il un adversaire – une partie du chemin » [6]

On retrouve dans ces messages politiques la recherche d’un consensus et d’un engagement faussement radical qui sont propres aux classes supérieures se définissant comme « conscientes et engagées ». Ces dernières, dont les études les conditionnent à être objectives, à ne pas prendre de risque et à s’insérer dans la classe dominante, incarnent donc une politique molle et sans radicalité.

Le positionnement d’Equinoxe sur Gaza et Israël, explicité dans une vidéo en mai 2024 sur Instagram, est plutôt frileux : « Nous condamnons le Hamas comme une organisation terroriste. Nous déplorons malheureusement que la population gazaouie ne soit représentée maintenant plus que par le Hamas. […] Nous sommes très critiques et nous condamnons la politique de l’Etat d’Israël menée par Netanyahou. Nous sommes d’ailleurs parmi les premiers à condamner ce qui s’apparente à des crimes de guerre » [7]. Le Hamas et l’Etat colonial d’Israël y sont renvoyés dos-à-dos, le terme génocide n’est pas employé, la notion de crimes de guerre est pondérée par un « s’apparente à ». Et il est difficile de trouver de nouvelles prises de position sur leurs réseaux et leur site web à ce sujet depuis mai 2024.

Si l’exemple d’Equinoxe est éclairant et représentatif d’une certaine réalité, il ne définit heureusement pas une norme. Le collectif des désert’heureuses propose par exemple « d’apprendre et participer aux diverses manières de lutter, cultiver l’autonomie et les alternatives » [8] et finalement, de « rendre cet acte [de désertion] collectif et politique » [9].

Encore beaucoup d’attention accordée aux classes dominantes

Il est aussi intéressant de regarder la bifurcation professionnelle par un prisme plus sociologique. Rose Lamy, dans son dernier livre Ascendant Beauf [10] paru aux éditions Seuil, s’empare, dans le chapitre « Mourir pour ses idées », du concept qu’elle appelle le refus de parvenir, ou « le refus de progresser socialement dans un système purement inégalitaire ».

« Celui qui refuse de parvenir doit être en position de le faire, il faut que la voie du succès s’ouvre pour faire le choix d’emprunter un autre chemin. Une majorité de la population ne se retrouvera jamais à cette intersection »

Photo : Aurèle Castellane | @broth_earth

Les récits de bifurcations professionnelles – réussies et mises en avant – ne concernent en effet que des personnes issues de « grandes écoles » : d’ingénieur.es, de commerce ou de haut.es fonctionnaires. Par leurs longues études et leurs diplômes fortement valorisés, ces personnes bénéficient d’un capital culturel et d’un crédit social élevés, faisant d’elleux des dominant.es. Aussi, ces personnes sont – statistiquement – majoritairement issues de classes moyennes ou supérieures, et bénéficient donc d’un capital économique considérable. La bifurcation est donc un phénomène de société socialement situé dans les classes supérieures. Elle ne peut donc pas incarner l’espoir d’une société nouvelle et écologique tant qu’elle ne sera pas également questionnée par et pour les non-diplômé.es et les peu qualifié.es, les professions non-intellectuelles et les sans professions, etc. D’autant plus que ces remises en question et changements professionnels sont encore à la marge : les écoles d’ingénieur.es et de commerce (dé)forment environ 400.000 étudiant.es par an [12].

Si peu de personnes soulèvent que la désertion professionnelle est située dans les classes dominantes, c’est parce que ce phénomène prend plutôt la forme d’une somme de trajectoires individuelles que l’on considère indépendantes entre elles. Et cette vision individualisante se transforme en un mécanisme de domination pour ces classes aisées en prise de conscience. Pour Anne Humbert, « bifurquer permet de se singulariser d’autres surdiplômés » et « de se construire un itinéraire d’exception qui augmente notre valeur sur tous les marchés (de l’emploi, du couple, mais aussi de la coloc’ ou de l’amitié) ». Le récit individuel devient un « argument marketing de plus leur permettant de se vendre, voire d’avoir accès à des positions de prestige ». Rose Lamy exprime la même idée dans Ascendant beauf :

« Si l’intention est bonne, ces personnes ne perdent rien, même quand elles font mine de renoncer. Elles sont programmées pour finir la course en tête. Il y a un autre capital à gagner en sacrifiant un peu de patrimoine économique ou de rémunération »

Dans sa sphère personnelle et aux yeux des autres, une bifurcation professionnelle réussie est facilement valorisable et assoit une domination morale et éthique sur toutes les personnes qui n’ont pas la possibilité ou la capacité d’entreprendre un changement de trajectoire. C’est un rappel que le pouvoir peut aussi être symbolique.

- Le Figaro (Réalisateur). (2022, mai 12). «Nos métiers sont destructeurs» : Le discours choc des étudiants d’AgroParisTech sur leurs formations [Enregistrement vidéo]. https://www.youtube.com/watch?v=iA4Dbg3RsaE

- Tanne Humbert. — Tout plaquer, La désertion ne fait pas partie de la solution… mais du problème — Le monde à l’envers, 2023, 72 p.

- Luc Boltanski, Ève Chiapello. — Le nouvel esprit du capitalisme. — Paris, Gallimard, 1999, 843 p.

- Lesur, R. (2024, juin 1). Le parti Équinoxe est-il de droite ou de gauche ? Parti Équinoxe. https://parti-equinoxe.fr/droite-ou-gauche-sortir-du-pret-a-penser/

- Équinoxe – L’avenir croit en nous 🌱 sur Instagram : « 🚲 40% des français se déplacent à vélo ou à pied plutôt qu’en voiture quand ils le peuvent. Alignez vos gestes quotidiens et votre pouvoir politique en rejoignant le parti Équinoxe ! Lancé en 2021 par des jeunes, Équinoxe défend une écologie résolument radicale mais surtout pragmatique et basée sur la science. Nous présentons une liste aux élections européennes pour entendre la voix de cette nouvelle écologie. ➡️ Rejoignez nous ! (Source de l’étude : ADEME, mars 2022) ». (2024, mars 30). Instagram. https://www.instagram.com/parti_equinoxe/p/C5ECvTno3Ai/

- Manifeste du parti Equinoxe, page 23, https://parti-equinoxe.fr/wp-content/uploads/2024/01/2023-11_Manifeste_livret_imprimable.pdf

- Équinoxe – L’avenir croit en nous

sur Instagram : « Gaza et Israël : voici notre position. Le Hamas est une organisation terroriste, Israël un gouvernement colonisateur responsable de crimes de guerre. Sortons des postures manichéennes.

Le 9 juin, votons pour une écologie pratique et un renouveau démocratique, votons Équinoxe ! » (2024, mai 21). Instagram. https://www.instagram.com/parti_equinoxe/reel/C7OLDHfIbxS/

- Les Désert’ Heureuses. (s. d.). Consulté 8 juillet 2025, à l’adresse https://desertheureuses.noblogs.org/

- Manifeste – Les Désert’ Heureuses. (s. d.). Consulté 8 juillet 2025, à l’adresse https://desertheureuses.noblogs.org/manifeste/

- Rose Lamy. — Ascendant beauf. — Seuil, 2025, 176 p.

- Repères et références statistiques 2022. (s. d.). Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Consulté 8 juillet 2025, à l’adresse https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-2022-326939